このブログでは、「モチベーションをあげる」ことをテーマにしています。

これまでに、私の過去の出来事をもとに自分のモチベーションをあげる方法などを書いてまいりました。

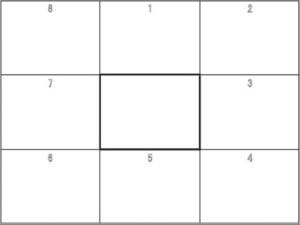

そして、私が体得した方法に基づいて、2017年8月12日に次の目標を立てました。

それを2018年3月31日に実際に達成しました。

その時の目標の立て方、実現方法などを具体的に綴っていきたいと思います。

TOEICなどのスコアを上げたい方々もたくさんおられると思います。

よろしければ、あなたの目標達成のための参考になれば幸いです。

基本的な行動を基に具体的な行動を書き出す

「2018年3月31日までに、論文10報投稿することを達成することで、充実感および達成感を得るとともに、大学の社会からの評価が上がり、学生が大学に誇りを持つようになります。」

これが私の目標として掲げたものです。

この目標を達成するための基本的な行動を書き出す作業を次に行います。

1.すでに書き上げているものを投稿する。

基本的な行動として最初にかかげた「すでに書き上げているものを投稿する。」を中心にして、具体的な行動を一つずつ書き出していきます。

この作業も5分間と時間を区切り、ブレインストーミングして書き出していきます。

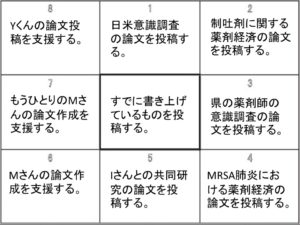

・日米意識調査の論文を投稿する。

・制吐剤に関する薬剤経済の論文を投稿する。

・県の薬剤師の意識調査の論文を投稿する。

・MRSA肺炎における薬剤経済の論文を投稿する。

・Iさんとの共同研究の論文を投稿する。

・Mさんの論文作成を支援する。

・もうひとりのMさんの論文作成を支援する。

・Yくんの論文投稿を支援する。

「すでに書き上げているものを投稿する。」に関連するものを順に書き出すとこのようになりました。

この8つの中には、自分ではなく、他の人が書いてくれている論文原稿が含まれています。

学術論文は、共著者として発表したものも実績となります。

共同研究者としての貢献はありますので、共著者として論文を発表することができます。

この場合、ある意味では他力本願になりますので、実際に論文を執筆している人を励ましたり、作業を滞らせている原因を取り払うための行動を私がとったりして、投稿という目標に向かっていきます。

一つ目の基本的な行動に対する具体的な行動はこのような感じになりました。

→→→続きは次回になります。