英語で大学受験を失敗した私がアメリカ留学までできたまでの経緯を何回かにわたり書いてきました。

この一連の私の生き方で培ったもののなかで大きな部分をしめているのは、

「目標達成に必要なのことは、期限(期日)を設けて目標を決めることである。」

という考え方です。

先日の記事では、→「プラスの習慣を形成する!」ということをお伝えしました。

この記事では、モチベーションをあげるために必要な要素として、「毎日思考する。」を取り上げます。

「毎日思考する!」

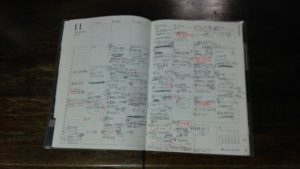

「毎日、自分の目標や目的について考える。」という習慣を持つにはツールが必要です。

私が用いたのは手帳です。

見開きで1か月を見ることができ、予定をある程度書きこめるスペースがあるタイプの手帳です。

達成したい目標の期限から逆算して、小さな目標について期限を設けて実際に行動します。

これを期日行動と言いました。

期日行動の期限をこの手帳のように書き込みをしておいて、毎日手帳を見るようにします。

毎日手帳をみていると、小さな目標の期限が記憶されます。

そうすると、通勤通学時などの時間で具体的に何をどこまで済ませるかを考えることができます。

具体的な行動をイメージすることができれば手帳に書き込み、小さな目標の期限までに終えるように実践行動します。

小さな目標に対して期限を設けて具体的な行動をイメージすると、自然と1日の予定を具体的に考えるようになります。

まずは1時間単位で1日の予定を組むことをお勧めします。

例えば、12時~13時に昼食をとると決めると、その前3時間(9時~12時)と後4時間(13時~17時)が仕事・目標に関係する行動の時間になります。

帰宅後の時間も目標に関係する行動の時間にあてられますが、まずは日中の時間帯で考えましょう。

午前の3時間を1時間単位で区切れば、3つのことを予定することができます。

午後の4時間では4つのことを予定できます。

つまり、自分の仕事を7つに分けて時間を割り振ることができます。

夜寝る前に、明日やろうとする仕事の優先順位を考えながら、7つに振り分けます。

振り分けた予定を手帳のスペースのページに書き留めておきます。

これを行うことで、次の日のイメージトレーニングができます。

次の日は、なるべく予定に沿うように行動します。

もちろん、突発的な仕事がはいることがありますので、予定通りにいかないこともよくあります。

それはそれでいいのです。その日の終わりに、1日を振り返ります。手帳を見ながら、何ができて何ができなかったかを振り返ります。

振り返りをすることで、気づき力が高まり、生活と仕事の質が向上し、 同じ失敗をしないようにできます。

これを毎日手帳に書き込んでいき、日々の成功や達成を文字にして書き貯めていきます。

すると、自然と自信を獲得していけます。

・目標を達成しているイメージがあったこと

・なにがなんでも留学するという勝利意識があったこと

・プラスの習慣を形成することができたこと

・目標達成に向けて毎日思考できたこと

まだまだモチベーションを上げるための行動はあります。次回もモチベーションを上げるための方法を紹介したいと思います。

2020年2月12日更新