「心を使う」

「心をきれいにする」

「心を強くする」

「心を整える」

「心を広くする」

この5つのアプローチで「心づくり」ができますとお伝えしました。

モチベーションを上げられることもお伝えしました。

この中で、「心を整える」を今日はすこし掘り下げたいと思います。

→「心を整理する」ために一番良い方法は、「毎日その日の振り返りを紙に書き出すこと」とお伝えしました。

書き出すためにはそのための書く場所が必要になりますが、いわゆる「日誌」を書くことが、「心を整理する」ことに直接関わります。

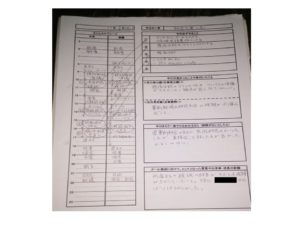

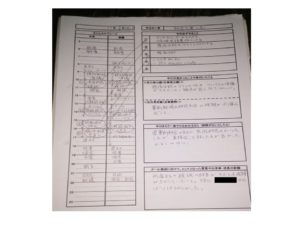

この写真は「日誌」の一例ですが、

「今日をもう一度やり直せるなら(制限がないとしたら)」

という観点から今日一日を振り返る項目があります。

この観点は、一日の中でうまくいかなかったことや失敗したことを振り返る視点としてあるのですが、単なる反省におわるのではなく、同じ失敗を繰り返さないための改善行動を導き出すために存在しています。

うまくいかなかったことや失敗したことを、もう一度やり直すところまで時間を戻します。

すると、うまくいかなかったことや失敗したことのポイントが見えてきます。

これが見えてくると、その原因が分かってきます。

原因がわかれば、対策が考えられます。

このように、自分なりの改善行動を導き出せるのです。

「書く」という作業を通して「心を整理」し、過去の失敗を切り捨てるとともに改善行動を導き出す。

うまくいかなかったり失敗したりすると、モチベーションが下がることがよくあります。

その気持ちはよくわかります。

だから、モチベーションをあげるために、「書く」作業を行い、「心を整理する」のです。

このブログを読んでいただけたあなた、そう、あなたです!モチベーションをあげて価値ある目標を設定して実現していきませんか!